- DE

- EN

Ein Datenschatz in der Medizin liegt brach

Dienstag, 21. Juli 2020

Original-Artikeltext von Alan Niederer, aus der NZZ vom 4.7.2020

Barbara Biedermann ist Hausärztin in Adetswil bei Zürich und hat eine Vision. Sie will die Medizin besser machen. Nicht mit einer neuen Therapie, sondern indem sie die klassische Patientenuntersuchung mit moderner IT kombiniert. «Damit sollten sich die Qualität der Diagnosen verbessern und viele unnötige Untersuchungen verhindern lassen», sagt Biedermann. Der Ansatz habe also auch das Potenzial, die Medizin günstiger zu machen. Was nach der Quadratur des Kreises klingt, ist ein Computerprogramm namens Cobedias. Das Akronym steht für «Comprehensive Bedside Diagnosis», zu Deutsch: umfassende Diagnose am Patientenbett. Die Software ist das Steckenpferd von Biedermann, die neben ihrer Praxis noch eine Titularprofessur an der Universität Basel innehat.

Alles begann mit einer Nationalfonds-Studie

Begonnen hat alles vor rund zwanzig Jahren im Bruderholzspital im Kanton Baselland. Im Rahmen eines vom Nationalfonds finanzierten Forschungsprojekts konnte Biedermann zeigen, dass der Algorithmus der Software bei einer Modellkrankheit (Arteriosklerose) funktioniert. Das heisst, mit den «am Krankenbett» gewonnenen Informationen liess sich beim Patienten zuverlässig die Krankheit bestimmen. Beflügelt von diesem Erfolg, entwickelte die Ärztin ihre Idee mit einer IT-Firma in ein marktreifes Produkt für alle Krankheiten weiter. So ist die Cobedias-Software entstanden. Sie ist seit 2014 verfügbar und wird ständig weiterentwickelt. Das System hilft Ärzten, ihre Patienten korrekt und vor allem vollständig zu untersuchen. Zudem werden die gewonnenen Informationen – oder Daten – in digitaler Form dokumentiert. So kann eine Datenbank mit klinischen Patienteninformationen aufgebaut werden. «Etwas, das es in dieser Form bis heute in der Schweiz nicht gibt», sagt Biedermann. Das ist erstaunlich, wird doch in der Medizin ständig von Big Data gesprochen. «Dabei geht es um Labordaten, Gentests oder Daten aus bildgebenden Untersuchungen», erklärt die Ärztin. «Nicht um klinische Patientendaten.» Die klinischen Patientendaten stammen aus dem Gespräch, das der Arzt mit seinem Patienten führt (Anamnese), und der anschliessenden Ganzkörperuntersuchung (Status). In der Anamnese wird nicht nur das gegenwärtige Problem des Patienten besprochen. Es kommen auch frühere Krankheiten und Operationen, familiär gehäufte Störungen sowie Allergien, Suchtverhalten und regelmässig eingenommene Medikamente zur Sprache. Bei der Untersuchung des Körpers muss der Arzt all seine Sinne einsetzen, indem er zum Beispiel die durch Krankheiten veränderte Hautfarbe beurteilt (Inspektion), innere Organe abtastet (Palpation), Bauch und Brustraum abklopft (Perkussion), Herz und Lunge abhört (Auskultation) und verschiedene Funktionsprüfungen vornimmt. Auf diese Weise kommen im Cobedias-System pro Patient rund 7000 Informationspunkte zusammen, wobei nur knapp 300 aktiv dokumentiert werden müssen (die anderen sind vorgegebene Normalbefunde). Die so entstandenen Datensätze lassen sich in anonymisierter und aggregierter Form auf die unterschiedlichsten medizinischen Fragestellungen hin auswerten. «Davon können Patienten, Ärzte und die Gesellschaft gleichermassen profitieren», sagt Biedermann.

Informationsbasis für ärztliche Entscheide

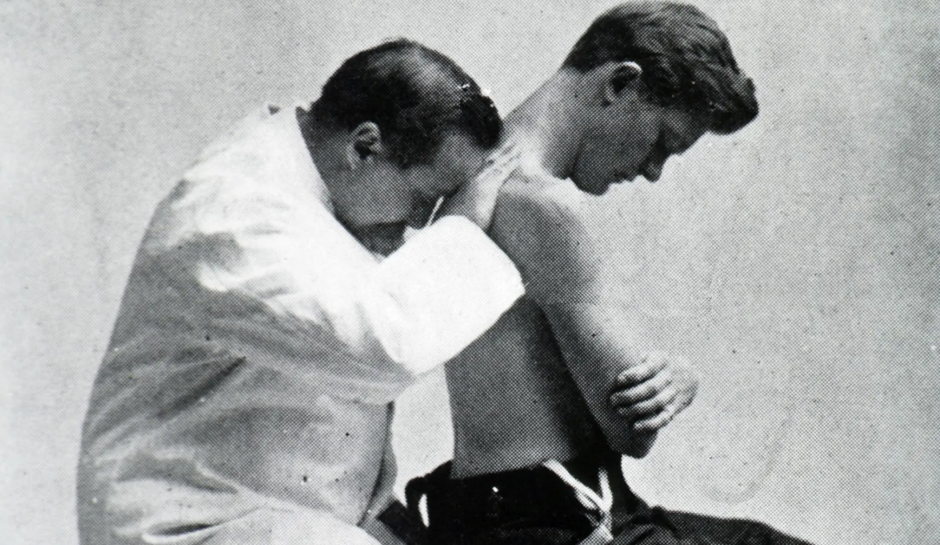

Dabei ist die systematische Patientenuntersuchung keine Erfindung der Adetswiler Hausärztin. Schon seit den Anfängen der modernen Medizin liefern die Anamnese und der Status den Ärzten die Basis, um beim Patienten über weiterführende diagnostische Abklärungen und seine Behandlung zu entscheiden. Dass diese Basis auch in Zeiten der hochtechnisierten Spitzenmedizin immer noch unabdingbar ist, zeigt sich darin, dass sie im Studium immer noch gelehrt wird. Zudem belegen Studien, dass erfahrene Hausärzte alleine mit Anamnese und Status bei 80 bis 90 Prozent ihrer Patienten die zugrunde liegende Krankheit diagnostizieren oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten können. «Das hat damit zu tun, dass der menschliche Körper seit Jahrhunderten auf ähnliche Weise krank wird», erklärt Biedermann. Die für eine Krankheit typischen Veränderungen zu erkennen und richtig zu deuten, sei somit für die ärztliche Arbeit zentral. Biedermann spricht in diesem Zusammenhang vom klinischen Phänotyp einer Krankheit – dies im Gegensatz zur genetischen Grundlage vieler Störungen (Genotyp). «Den klinischen Phänotyp möglichst rasch zu kennen, wäre auch bei einer neuen Krankheit wie Covid-19 sehr hilfreich», betont Biedermann. Dafür brauche es aber verlässliche Daten aus den Spitälern und den Arztpraxen. Gerade die Hausärzte seien oft die Ersten, die einen Patienten sähen. Weil die meisten Mediziner aber keine systematischen, sondern nur problemzentrierte Untersuchungen durchführen – im Fall von Fieber und Husten fokussiert man sich beispielsweise auf die Atemwege –, hat es laut Biedermann in der gegenwärtigen Pandemie relativ lange gedauert, bis man realisierte, dass viele Covid-19-Patienten an einer Riechstörung leiden.

Das Gesundheitssystem tickt anders

Der Ansatz der Adetswiler Hausärztin klingt so logisch und nachvollziehbar, dass man sich fragt, warum sich das Cobedias-System oder etwas Ähnliches nicht schon längst in der Medizin durchgesetzt hat. Tatsächlich wird die Software, die als Jahreslizenz für drei Ärzte 1620 Franken kostet, erst in zwei Arztpraxen eingesetzt. Für den fehlenden Erfolg sieht Biedermann zwei Hauptgründe. «Mit rund einer Stunde Zeitaufwand dauert die systematische Untersuchung und Dokumentation vielen Ärzten zu lange», sagt sie. Das habe auch damit zu tun, dass das Tarifsystem Tarmed den zeitlichen Aufwand für technische Untersuchungen wie Ultraschall oder Labortests deutlich besser honoriere (vgl. Kasten ganz unten). Ein weiteres Hindernis sei die schwierige Integration der Software in die bestehenden Praxis- und Spitalinformationssysteme. So habe eine Offerte für das Spital Wetzikon ergeben, dass die Anpassungen am Spitalinformationssystem dreimal so teuer wären wie das Cobedias-System. Das sei dem Spitalrat zu viel gewesen.

Müsste Biedermanns Idee einer Datenbank für klinische Patientendaten nicht bei der Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine innere Medizin (SGAIM) und den universitären Instituten für Hausarztmedizin auf grosses Interesse stossen? Warum leistet niemand Schützenhilfe? Der Internist und SGAIM-Co-Präsident Drahomir Aujesky findet Biedermanns Ansatz im Grundsatz richtig. «Ich bin überzeugt, wir könnten eine bessere Medizin machen, wenn wir mehr Zeit in das Gespräch und die klinische Untersuchung investieren würden», sagt der Chefarzt der Universitätsklinik für allgemeine innere Medizin am Inselspital Bern. Doch das Gesundheitssystem laufe dem zuwider. Neben der ungenügenden Vergütung für Anamnese und Status sieht der Arzt auch den enormen Zeitdruck und vor allem den zu geringen Stellenwert des ganzheitlichen klinischen Ansatzes in der Medizin als wichtige Hemmfaktoren. In seiner eigenen Klinik versuche er mit entsprechenden fachlichen Weiterbildungen Gegensteuer zu geben, sagt Aujesky. Neben solchen lokalen Initiativen gebe es in der Schweiz aber keine übergeordneten Bemühungen zur Wiederbelebung von Anamnese und Status. «Das ist auch deshalb schade, weil die heutige fragmentierte Medizin viele Redundanzen und Fehlinformationen produziert», sagt der Medizin-Professor. Ein Big-Data-Ansatz ohne klinische Patientendaten sei deshalb zum Scheitern verurteilt. Andererseits dürfe man die klinische Untersuchung aber auch nicht romantisieren, warnt Aujesky. Viele klassische Tests seien nicht besonders aussagekräftig. Ihren Nutzen gelte es in Studien kritisch zu überprüfen. Dafür brauche es aber auch verlässliche klinische Patientendaten. Aus eigener Erfahrung weiss Aujesky, dass die meisten Patienten eine ausführliche klinische Untersuchung schätzen. Wenn etwas in der Betreuung schieflaufe, höre er oft den Satz: «Doktor X hat mich nicht einmal richtig untersucht.» Das sei schade, sagt Aujesky. Denn die persönliche Zuwendung sei Teil des medizinischen Erfolgs. Damit werde das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt gestärkt.

«Moderne Medizin hängt Patienten ab»

Dieser Ansicht ist auch Thomas Rosemann vom Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich. Die moderne Medizin hänge viele Patienten ab, sagt er. «Ein Grund ist, dass das Gespräch und die klassische Untersuchung in der Medizin an Bedeutung verlieren.» Dieser Trend habe aber auch rationale Gründe, betont der Hausarzt-Professor. Statt den Bauch lange mit dem Stethoskop abzuhören, könne eine kurze Ultraschalluntersuchung viel präzisere Informationen liefern. Auch die Auskultation des Herzens stosse rasch an Grenzen. Von einer Software wie Cobedias würde Rosemann erwarten, dass sie den Arzt bei der Entscheidungsfindung unterstütze. Ein solches intelligentes System würde zum Beispiel beim Symptom Atemnot eine Warnlampe einschalten und dem Mediziner «sagen», mit welchen weiteren Fragen an den Patienten und mit welchen Untersuchungen er am besten einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie oder anderes nachweisen oder ausschliessen könne. Solche Hilfsmittel, die anhand von Punktwerten (Scores) die Wahrscheinlichkeit einer vermuteten Diagnose angeben, gibt es zwar schon. Meist liegen sie aber als einfache Fragebögen vor. «In die elektronische Krankengeschichte integriert, könnten sie dem Praktiker einen echten Mehrwert bieten», sagt Rosemann. Doch so weit sei man noch lange nicht. Das habe auch mit der Abneigung vieler Ärzte gegen verordnete Strukturen und Standardisierungsbemühungen zu tun. Eine gewisse Vereinheitlichung sei jedoch eine Voraussetzung, wenn man wie Barbara Bidermann klinische Daten sammeln wolle.

Kein Goldstandard für gute Medizin

«Für eine systematische und vollständige klinische Untersuchung fehlt uns schlicht die Zeit», sagt Felix Huber, Hausarzt und Mitgründer des Praxisnetzwerks Medix. Der erfahrene Mediziner bezweifelt zudem, dass Biedermanns Ansatz gegen medizinische Überversorgung hilft. Das Gegenteil könnte eintreffen, warnt er. Denn beim rigiden Abarbeiten von vorgeschriebenen Untersuchungen und Tests könnten auch viele Befunde ohne klinische Relevanz erhoben werden. Gleichzeitig räumt der Medix-Pionier aber ein, dass die Arbeit in der Praxis immer eine Gratwanderung sei. «Wenn wir wie bei der problemzentrierten Untersuchung Abkürzungen nehmen, besteht die Gefahr, dass wir etwas verpassen.» Bevor man aber alle Hausärzte verpflichte, systematisch klinische Daten zu sammeln, müsse man den Ansatz in einer Studie mit freiwillig teilnehmenden Ärzten sauber evaluieren. «Ohne das fehlt der Beweis, dass sich damit eine bessere und kostengünstigere Medizin realisieren lässt.» Die Frage nach dem Nutzen sei umso schwieriger zu beantworten, als es keinen anerkannten Goldstandard für gute Medizin gebe, erklärt Huber. «Macht der alte, erfahrene Arzt die beste Medizin?» Schliesslich wisse dieser oft schon anhand von ein paar Fragen, in welche Richtung es beim Patienten gehe. «Oder ist die junge Ärztin besser?» Ihr medizinisches Wissen sei meist riesig. Doch wegen der fehlenden Erfahrung veranlasse sie oft viele Zusatzuntersuchungen. Der Hausarzt-Professor Rosemann spricht in diesem Zusammenhang von den zwei Seiten der Medizin. «Die eine Seite ist das wissenschaftliche Fundament», sagt er. Dafür wären mehr klinische Patientendaten sinnvoll. Auf der anderen Seite seien Ärzte aber auch Individualisten mit je eigenem Arbeits- und Kommunikationsstil. Und das sei gut so, sagt Rosemann. Denn diese Unterschiede seien wichtig, weil auch die Patienten verschiedene Vorlieben und Ansprüche an die Ärzte hätten.